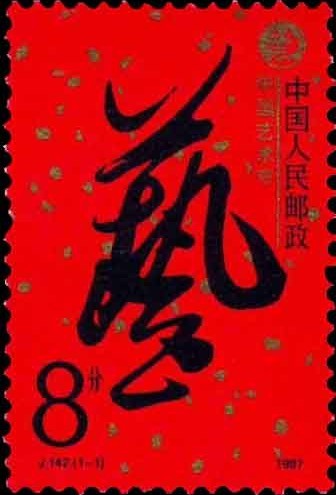

最近笔者在研究“新中国邮票中的书法”专题时,对J142《中国艺术节》邮票主图的那个繁体草字“艺”特别欣赏(见图)。龙飞凤舞的一个“艺”字,极尽中国书法线条变化圆转灵活之美,恰如苏东坡所语“风樯阵马,沉着痛快”。

J142《中国艺术节》邮票设计者是陈幼林和刘秀峰。据资料载,邮票上面的“艺”字由我国宋代大书法家米芾所书。在世界图书出版公司出版的《中国书法大字典》1230页查到此“艺”字,称见宋米芾《三希堂法帖》(《三希堂法帖》是清乾隆初年由宫廷编刻的一部大型丛帖)。再查北京市中国书店1986年版的《三希堂法帖》,在874页查出此“艺”字称系米芾《德行帖》“先生德行道艺……”之第6个字。.

但近日读到《上海师范大学学报》吴晓明、吴澄的文章《中国艺术节“邮票”二疑》(《集邮》1988年第2期)称:“查了香港中外出版社1976年版林宏元主编的《中国书法大字典》,发现邮票中的‘艺’字和和字典上的‘艺’字在笔划结构有显见的不同。原书中的‘艺’字在笔法上圆转遒丽,一气呵成。而邮票中的‘艺’字的中间偏左处,却明显多出一笔,这一笔划令人费解,它既非牵丝,又不像新笔。由于多出的一笔,使这个‘艺’原本圆贯的运笔显得滞涩……”。这是二吴氏之一疑。

其二疑是:“字典在邮票所选用的‘艺’字形象下注明,宋米芾三希堂法帖,但我们查遍乾隆15年刻的近代拓本(经摺装),以及据此影印的诸种《三希堂法帖》,米芾所书的42种碑帖,以及米芾在前代人作品上所作的题跋,均无此样式的艺字。显然这是《中国书法大字典》出了差错……”。

我以为,吴晓明、吴澄二位的说法失之偏颇。二吴的第二种疑问笔者在前文中述及,已找到《德行帖》的证据。他们的第一种疑问,笔者反复研究观察了J142邮票中“艺”字和《德行帖》中的“艺”字得到形象上的保真,并不像二吴所言的票中的“艺”字不如米芾原书的“艺”字轩昂俊逸。而二吴认为多出的一笔,笔者却认为此乃邮票之暗记。当然这个暗记显得稍大了些,但不可不作暗记视之,这是陈、刘二位设计家机智巧妙之所在。陈幼林、刘秀峰二位在设计此票时,困而后知,在任何一种艺术都代替不了另外一种艺术的绝望中,以一个“艺”字衬以大红洒金底色的创意,以不变应万变地将一切艺术门类概而括之,不能不说其票充满了灵气。

不过,笔者也有一疑,邮票中的这个“艺”字,虽然从《三希堂法帖》中找到了,但笔者在当代以研究米南宫而称道于世的暨南大学曹宝麟先生所编的《中国书法全集•米芾卷》中却未见收录《德行帖》(《中国书法全集》总主编是刘正成),《德行帖》从字体和气势看应是米芾所书,但天下学米的人不计其数,像吴琚那样把米字写得乱真者也大有人在,所以存此一疑。笔者已就此问题致书曹宝麟先生,乞教明断,俟后再将结果报知邮友。

862