在时光的长河中,邮票曾是情感与信息传递的重要使者,而如今,当它出现在高考题目之中,仿佛开启了一扇通往多重世界的大门,那是邮票的尽头所蕴含的无尽意义。

回忆往昔,邮票诞生于通信需求迫切的时代。那小小的一方纸,承载着人们对远方的思念、对未知的期待。在简陋的邮局里,一沓沓邮票被售卖,人们小心翼翼地将它贴在信封的一角,那浆糊的气息都仿佛带着希望。从乡村的邮筒到城市的邮政枢纽,邮票是信件的通行证,它穿梭在山川河流之间,见证着不同地域的风土人情。那时的环境,是慢节奏的、充满诗意的。夕阳下,邮差骑着自行车,驮着满袋的信件,沿着乡间小路或者城市的街巷缓缓前行,那“叮铃铃”的车铃声,是多少人翘首以盼的信号。

然而,随着时代的发展,电子通信迅猛崛起。邮票渐渐失去了它原本的实用功能,它开始更多地成为一种收藏品,一种文化的象征。当它出现在高考题目里,就像是从历史的角落里被重新拾起,放置在聚光灯下。这反映出社会对传统文化的重新审视。在这个追求速度和效率的现代社会,我们是否遗忘了那些曾经细腻而温情的东西?邮票,这个曾经连接世界的纽带,在如今的社会现象里,似乎成为了一个孤独的符号。

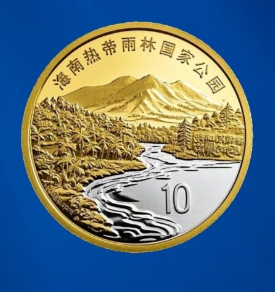

高考题目选择“邮票的尽头”,其实也是在叩问年轻一代对传统与现代关系的思考。年轻的学子们,在备考的教室里,面对这样的题目,他们要去挖掘邮票背后的故事。从最早的大龙邮票,那粗糙却充满开创性的设计,到如今设计精美的纪念邮票,邮票的发展历程就是一部社会变迁史。它的尽头,不是简单的消失,而是一种转型,从实用到文化内涵的升华。

在社会的浪潮中,我们看到了许多传统事物面临着类似邮票的境遇。比如传统的手工艺,那些精美的刺绣、木雕、陶瓷制作,曾经是生活中不可或缺的部分,如今却在工业化的冲击下艰难求生。高考以邮票为题,是希望年轻的思想者们能够意识到,传统并非是要被摒弃的包袱,而是可以转化为滋养现代社会精神的源泉。

从教育的角度来看,这样的题目也有着深刻的意义。它不再局限于对知识的简单考查,而是引导学生去关注社会、文化的发展脉络。在备考的重压之下,学子们需要抬起头,透过邮票这一小小的窗口,看到整个社会的宏大画卷。邮票的尽头,是对传统的坚守与创新的思考,这也是现代教育所应培养的素养。

再看社会的价值取向,我们往往过度关注新兴事物,而对传统缺乏足够的敬意。邮票被冷落,就像许多古老的文化习俗被遗忘一样。当高考把它作为题目,是在提醒社会,每一个传统的元素都有着不可估量的价值。我们不能仅仅以功利的眼光去看待事物,只重视那些能带来直接经济效益的创新,而忽视了传统背后的文化底蕴。

邮票的尽头,也象征着一种文化传承的危机。在家庭中,长辈们也许还留存着对邮票的情感记忆,他们可能会给晚辈讲述曾经写信的故事,讲述邮票上的图案所代表的意义。可是,这样的传承正在变得微弱。年轻一代更多地沉浸在虚拟的网络世界里,对于邮票这种实体的文化载体感到陌生。高考题目如同一声警钟,敲响在教育与家庭的领域,呼吁我们要重视文化传承的接力棒。

在文化产业方面,邮票虽然逐渐失去了通信的功能,但它却有着巨大的潜力可挖。纪念邮票、特种邮票等的发行,完全可以与现代的文化创意产业相结合。以邮票为主题的文创产品,如邮票册、邮票主题的文具、服饰等,可以将邮票的文化价值转化为经济价值。然而,目前这方面的开发还远远不够,高考题目或许能成为一个契机,促使更多的人关注到邮票在文化产业中的可能性。

从社会的精神层面来看,邮票代表着一种慢生活的态度。在这个快节奏的时代,人们忙于各种事务,信息的快速传播让我们变得浮躁。而邮票背后的那种等待、期待的情感,是一种对心灵的滋养。当我们在思考邮票的尽头时,也是在思考如何在现代社会中寻回那份宁静与耐心。

高考题目中的“邮票的尽头”,不仅仅是关于邮票本身,更是对整个社会发展进程中传统与现代、文化与经济、教育与传承等多方面关系的深刻反思。它要求年轻一代用他们的智慧和情感去探索,去寻找答案,在邮票的尽头发现新的起点,为社会的发展注入新的活力,让传统与现代在新时代的舞台上和谐共舞。

然而,在这个看似简单的题目背后,还隐藏着更深层次的社会现象。那就是城乡差距在文化认知上的体现。在城市里,可能有更多的集邮爱好者,有更多的机会接触到邮票展览、邮票文化讲座等活动。而在农村,由于资源的相对匮乏,很多孩子可能只在课本或者偶尔的电视节目中看到过邮票。这种差距,在高考这样全国性舞台上呈现,其实是在给邮票发行部门提出了更深层次的思考。

1